2023 第1分科会 国語教育

2023 第2分科会 外国語教育

2023 第3分科会 社会科教育

2023 第4分科会 数学教育

2023 第5/21分科会 理科教育/環境・公害・エネルギーと教育

2023 第6分科会 美術教育

2023 第7分科会 書写・書教育

2023 第8分科会 音楽教育

2023 第9分科会 技術・職業と進路指導

2023 第10分科会 家庭科教育

2023 第11分科会 保健・体育教育

2023 第12分科会 生活・総合学習

2023 第13分科会 道徳教育

2023 第14分科会 学校と家庭の生活指導

2023 第15分科会 教育条件確立の運動

2023 第16分科会 教育課程・学校づくり

2023 第17分科会 地域づくりと子育て・教育・文化・スポーツ

2023 第19分科会 国民のための大学づくり

2023 第20分科会 障害児・障害者の教育と福祉

2023 第22分科会 平和・憲法、人権・民族と教育(平和)

2023 第22分科会 平和・憲法、人権・民族と教育(民族)

2023 第23分科会 子ども・青年の発達と教育

2023 第24分科会 不登校・高校中退・ひきこもり

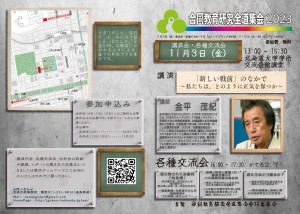

2023 全道合研 参加のご案内

2023合同教育研究全道集会(オンライン)

《日程・内容》

11月3日(金・祝)

【講演】 13:00~15:30 @北大学術交流会館講堂

<「新しい戦前」のなかで ~私たちは、どのように正気を保つか~>

講師 金平 茂紀 さん

【各種交流会】 16:00~17:30 @かでる2.7

①君たちはどう語るか?

~教育の明日を私達が変える 語ることから始めよう〜

-青年教職員と教育に関心のある学生との交流会-

②取り残されてる権利「先住権」

学ぶ喜びを、まずは大人が取り戻そう。学び合う楽しみを、今、分かち合あおう。

-道高教組・米家直子さんの授業実践をプチ体験しませんか?-

③映画「教育と愛国」が警鐘を鳴らす小中高教科書の現在地

~憲法と平和の中にいるはずなのにすり替えられる歴史~

-小中高12年間の学びをしばる教科書に危惧を感じている教師、学生さんどうぞ!-

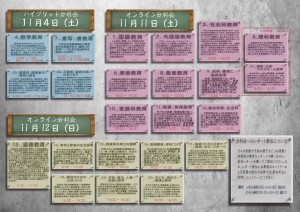

11月4日(土)

【分科会(ハイブリッド)】

・数学教育 13:00~17:00 @高等学校教職員センター3号会議室

・書写・書教育 9:00~12:00 @高等学校教職員センター2号会議室

・障害児・障害者の教育と福祉 10:00~16:00 @かでる2.7

・不登校・高校中退・ひきこもり 9:30~16:00 @高等学校教職員センター大会議室

11日(土)

【分科会(オンライン)】

9:00~12:00

・外国語教育

・美術教育

・音楽教育

9:00~16:00

・社会科教育

・理科教育/環境・公害・エネルギーと教育

13:00~16:00

・国語教育 (~17:00)

・技術・職業と進路指導

・家庭科教育

・保健・体育教育

・総合学習・生活科

12日(日)

【分科会(オンライン)】

9:00~12:00

・道徳教育

・学校と家庭の生活指導

・教育課程・学校づくり

・地域づくりと子育て・教育・文化・スポーツ

13:00~16:00

・教育条件確立の運動

・国民のための大学づくり

・平和・憲法、人権・民族と教育

・子ども・青年の発達と教育

■各分科会の「2023全道合研 研究課題一覧」 ←こちらをクリックしてください。

《参加申込》

分科会へのご参加には事前申込みが必要です。

右の画像をクリックしてください⇒

【申し込み締切】

11/4開催分・・10月27日(金)

11/11・12開催分・・11月2日(木)

《レポート参加》

日々の実践や子どもの様子など、A4用紙1枚程度の簡単なレポートからで構いません。

分科会には是非レポートを書いて参加しましょう。

レポート参加には事前のエントリーと原稿の提出が必要です。

【原稿の提出締切】

11/4開催分・・10月31日(火)

11/11・12開催分・・11月7日(火)

※オンライン開催となりますので、「レポート提出の留意点」をご覧ください。

《参加料》

いずれも無料です。

チラシのPDFデータはこちらからダウンロードしてください。

《お問い合わせ》

全道合研事務局

Tel 011-231-0816(道高教組)

Mail zendogoken@gmail.com

2022全道合研 分科会のまとめ

2022 第1分科会 国語教育

2022 第2分科会 外国語教育

2022 第3分科会 社会科教育

2022 第4分科会 数学教育

2022 第5分科会 理科教育

2022 第6分科会 美術教育

2022 第7分科会 書写・書教育

2022 第8分科会 音楽教育

2022 第9分科会 技術・職業と進路指導

2022 第10分科会 家庭科教育

2022 第11分科会 保健・体育教育

2022 第12分科会 生活・総合学習

2022 第13分科会 道徳教育

2022 第14分科会 学校と家庭の生活指導

2022 第15分科会 教育条件確立の運動

2022 第16分科会 教育課程・学校づくり

2022 第17分科会 地域づくりと子育て・教育・文化・スポーツ

2022 第19分科会 国民のための大学づくり

2022 第20分科会 障害児・障害者の教育と福祉

2022 第21分科会 環境・公害・エネルギーと教育

2022 第22分科会 平和・憲法、人権・民族と教育(平和)

2022 第22分科会 平和・憲法、人権・民族と教育(民族)

2022 第23分科会 子ども・青年の発達と教育

2022 第24分科会 不登校・高校中退・ひきこもり

特別学習会・テーマ討論のご紹介

特別学習会

当事者から見るアイヌ施策と教育

~文化偏重の施策・教育を問い直す~

講師 北原モコットゥナㇱさん

(北海道大学 アイヌ・先住民研究センター 准教授)

聞き手 平井敦子さん (北海道歴史教育者協議会)

「アイヌ施策推進法」が施行され(2019年5月)、白老町に国立の「民族共生象徴空間」(ウポポイ)が開館しました(2020年7月)。「同化政策」をすすめた国が、法律にアイヌを先住民族と明記し、アイヌの誇りが尊重される共生社会をめざすとしたことは重要です。しかし、推進法施行から3年を経ても、先住権や遺骨問題、差別解消の議論は進まず、施策の中心は文化振興と経済活性化に置かれています。和人とアイヌ民族の和解・共生にはアイヌ民族の負った傷に目を向け、その回復を図る必要があります。昨今のアイヌ政策と教育を問い直し、「アイヌ・和人の当事者性」(北原モコットゥナㇱさん)を見つめ直しながら、教育実践と運動の到達点と課題を確認します。

テーマ討論

①どう答える? ~平和への対話で困ったこと交流会~

誰もが「平和がいい」と望んでいても、ウクライナの惨状はいやおうなしに戦争への不安を煽ります。「憲法を変えればいい?」「武力に頼る?」「軍事同盟はやっぱり必要?」

教育現場や平和運動では、こうした疑問にどう答え対話していけばいいのか、困ってしまうような場面もあると思います。「戦争について授業で扱ってみたよ」という方や、「対話って何から始めるの?」、「平和のために自分に何ができるんだろうと考え始めたところ」という方にもぜひ参加していただきたいです。これまでの経験は問いません。みんなで疑問や悩みを持ち寄ってグループで議論し、平和をつくるための対話のヒントを得る参加型テーマ討論です。

②学校を変えていく子どもたちとともに

~主役は子ども。大人 (教師、 保護者、地域住民)は何をする?~

1994年に子どもの権利条約が批准され、子どもの権利を守り生かす多くの取り組みがされてきましたが、未だに「教育スタンダード」「ブラック校則」などに見られる「管理教育」は教育現場に残り、受け身の子どもを育てる学校文化は根強くあります。そんな中で、子どもたちの声・思いが大切にされる新しい学校を模索し、変革に挑戦している子どもや教師から大きな変化が生まれつつあります。どうやって「管理教育」に風穴を開け、主体的に活動したのか。「ジェンダーフリー」「校則改革」「子どもの権利」などをキーワードに、参加者の皆さんと共に、大切にしていきたい教育とは何かを考えたいと思います。

コーディネーター

米家 直子さん(池田高校)

パネリスト

桝井 妙子さん(札幌弁護士会)

中村 哲也さん(幌加内町立朱鞠内小学校)

満島 てる子さん(さっぽろレインボープライド)

中川 望都子さん(帯広南商業高校)

③すべての子どもたちの学びと学習・発達する権利を保障する家庭・地域・学校の連携

〜成長・発達を支える地域づくり〜

人は誰でも「発達する権利」があります。しかし現代の教育現場には、その権利が阻害されるような現実があります。

本来、教育が目的としてきたのは「人格の完成」です。しかし「人材育成」のための過度に競争的な学習指導や画一的な校則、学級定員、教職員定数の問題などが発達の権利を奪っている現実があります。

テーマ討論③では、困難な現実から出発して、家庭・地域・学校の連携のあり方や山積する教育課題解決のための糸口を探します。学校現場や学校の外で様々な学びと発達の支援をしている方々と権利保障の観点から討論を進めます。

コーディネーター

大坂 祐二さん(名寄市立大)

パネリスト

山田 大樹さん(NPO法人「漂流教室」)

市橋 博子さん(余市養護学校)

田中 恭子さん(小学校教員)

大口 久克さん(せたな町教育委員会指導主事・元中学校教員)

④GIGAスクールがもたらした学校教育の今をとらえかえす

~北海道各地の学校内外での活用状況を手かがりに、授業改善や子どもの自発的な学びを考える~

小中学校では、一人一台端末が行き渡り、地域差こそあれネット環境も改善されつつあります。高校では、今年から原則保護者負担でパソコンを購入し、学校での活用が始まりました。テーマ討論では、ICTの教育利活用に関わる授業や子どもの学習に焦点化し、その現状と課題について考えます。 一つは、主に授業などで一人一台端末がどのように使われているのかについてです。次に、授業外、特に宿題や課題に端末がどう用いられているのかです。最後に、一人一代端末による授業改善や、子どもの自発的で意味ある学びとしてどの様な取り組みがあるのか、あるいはあり得るのかという方向性についても話し合いたいと考えています。

コーディネーター

前田 賢次さん(北海道教育大学札幌校)

パネリスト

内藤 修司さん(稚内東小学校)

吉田 圭子さん(札幌市栄町中学校)

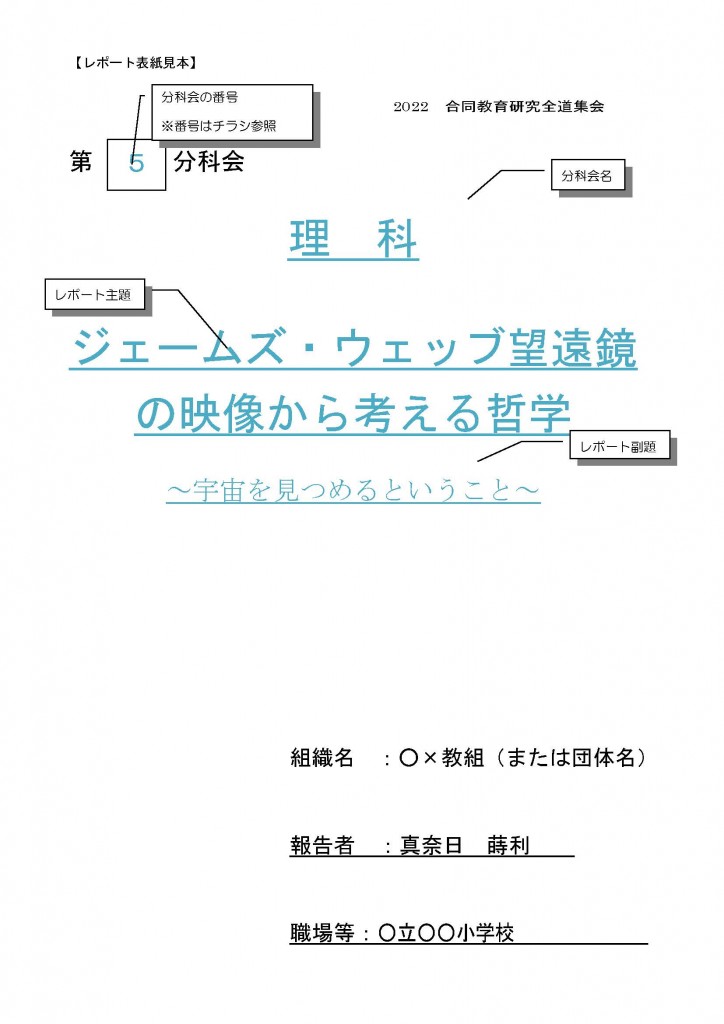

レポート提出の留意点

(1)レポート作成の留意点

① 体裁は、資料を含めてA4判ヨコ書き、左とじとします。データ形式はワードかPDFとします。A4・1枚でもかまいません。

② 表紙には必要事項を明記してください

(「表紙見本」を参考にしてください)。

③ レポートに関する「資料」はレポート本体に合冊し、「別冊」はつくらないでください。

※形式が違う場合は事務局で合冊にすることが出来ます。

(2)レポートの公開と子どもの個人情報保護について

① 非公開を希望する場合は必ずレポート提出の際にお知らせ下さい。

非公開には1.マスコミには非公開 2.参加者以外にも非公開 3.当日共有画面のみの発表 といった段階が考えられますが、併せてお知らせ下さい。

②全道合研は、父母・国民にひらかれた教育研究集会として開催します。したがって、マスコミに対しても、開かれた教研としておこないます。マスコミの具体的な取材にあたっては、子どものプライバシー保護、教職員の教育上の自主的権限の尊重とプライバシー保護などに配慮した取材をおこなってもらうよう、事務局からマスコミに要請します。

③ 子どものプライバシー保護のため、実名は絶対に出さないようにしてください(学級通信等の添付資料についても実名部分については修正液等で消してください)。写真を掲載する場合はモザイクを入れるなど、個人の特定ができないようにしてください。学校名などの特定も出来ないようにしてください。

(3)レポート発表について

① 発表は原則としてレポートでおこなってください。

② 発表にあたってレポートにない写真・パワーポイントを使用する場合は、司会と確認をしてください。

③ 映像を映示する際の子どものプライバシー保護を徹底してください。

(4)レポート提出の方法と提出期日

① レポート参加を決めたら、事前にエントリーをして下さい。

【エントリー締切】

11/4開催の分科会は 10/25(金)まで

11/9・10開催の分科会は 10/31(木)まで

② レポートは事務局までメールに添付して提出して下さい。形式はワードかPDF。

レポート提出先: zendogoken@gmail.com

【提出締め切り】

11/4開催の分科会は 10/29(火)まで

11/9・10開催の分科会は 11/5(火)まで

オンライン開催ですので、基本的に当日持ち込みは避けて下さい。

③ メール添付が出来ない場合は事務局まで郵送していただければPDFにいたします。