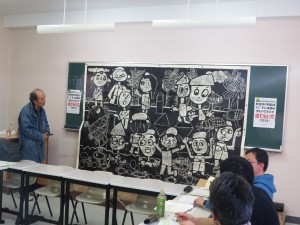

11月8日~9日、札幌学院大学を会場に、「2014年合同教育研究全道集会」が開催され、2日間で延べ1259人の保護者、教職員、研究者、各界のみなさんが参加しました。レポート総数は201本となり、今年から札幌学院大学に会場を移したこともあり、学生の皆さんの参加やレポートも目立ちました。

今年の合同教研は、安倍内閣が管理の競争の「教育再生」を推し進める中での開催となりました。私たちはこれらの目的が「戦争する国」をつくり、一部の大企業のための「エリート人材育成」のため、教育を政治利用しようとするものであることを明らかにしてきました。そして子どもたちの成長・発達を保障するための教育はどうあるべきか、全道各地でいとなまれている実践を持ち寄り交流しました。

教育の夕べでは、名古屋大学の中嶋哲彦先生が「憲法改悪と安倍『教育再生』にどう立ち向かうか」と題して講演をいただき、自民党憲法改正草案の問題点や教育委員会の制度の実態と可能性が確認されました。「ぼんやりとした不安を感じていたがその具体はわからないままだった。講演を聞いて何とかしなくちゃと確信を持てた」「教育委員会を開放して子どもや地域の声に向き合えるようにというのは新しい視点だった」との感想が寄せられました。

今教研を通じて明らかとなった安倍「教育再生」のねらいを跳ね返し、子どもたちを人間として大切にする教育とそのあり方について職場や地域、家庭で話し合い、憲法と子どもの権利条約を生かし子どもと教育を守るとりくみに力を合わせることが求められます。